教学科研

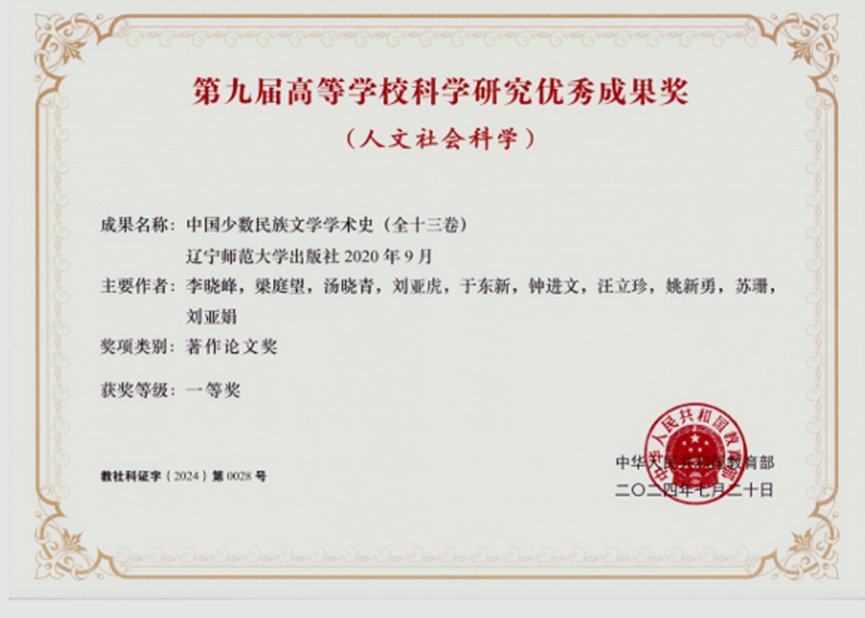

喜报|我校文学院姚新勇教授、刘亚娟副教授的学术专著斩获《第九届高等学校科学研究优秀成果奖》(人文社会科学)一等奖

近日,在教育部公布的《第九届高等学校科学研究优秀成果奖》(人文社会科学)获奖名单中,我校文学院传来喜讯,姚新勇教授与刘亚娟副教授的学术专著一举斩获一等奖。这一成果不仅彰显了文学院在人文社科研究领域的实力,更体现了广州华商学院对科研工作的高度重视与积极投入。

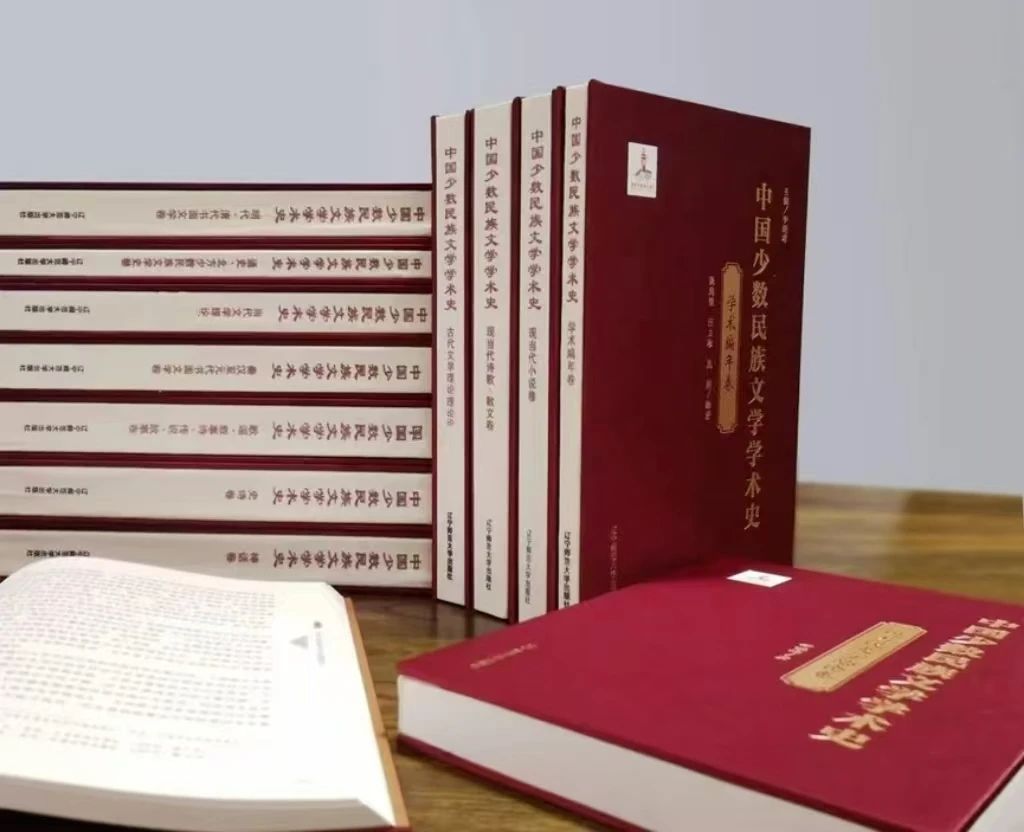

姚新勇教授与刘亚娟副教授作为国家重大项目“新中国少数民族文学研究史”课题组成员,长期深耕于中国少数民族文学学术史研究。姚新勇教授独著的《中国少数民族文学学术史·当代文学理论卷》,对当代少数民族文学理论的发展进行了系统梳理,从文学概念的诞生到理论的创新突破,进行了深入剖析,为中国当代文学理论研究开拓了新视野;刘亚娟副教授的《中国少数民族文学学术史·古代文学理论卷》则回溯历史长河,挖掘古代少数民族文学理论的瑰宝,为传承和发展中华优秀传统文化贡献了智慧。

在广东省全力推进高质量发展、建设教育强省的战略背景下,学校积极响应号召,全面贯彻落实广东省高质量发展大会及全省教育大会精神,将科研视为推动学校发展和服务社会的重要引擎,以提升科研实力、强化教师队伍建设、打造特色专业为抓手,为区域发展贡献智慧与力量,奋力书写教育高质量发展的崭新篇章。学校积极搭建各类科研平台,设立专项科研基金,鼓励教师开展创新性研究,并提供全方位的支持与保障。同时,大力实施“人才强校”战略,汇聚了一批国内外优秀的师资力量,为科研工作的开展奠定了坚实基础。

作为学校的重要组成部分,文学院立足于广东及粤港澳大湾区社会经济发展需求,秉承“应用型、国际化、开放式”的理念,致力于培养理论基础扎实、具有较强专业技能和创新精神的应用型人才。学院秉承以优秀博雅文化的接受传承为基础,以文化创意能力、写作能力和口语表达能力的培养为重点,兼顾师范素质和国际视野五位一体的办学理念,逐步形成四大办学特色:一、注重培养学生扎实的语言文字功底和较高的文学修养,狠抓口头和书面表达能力的提升;二、注重基本技能培养和实践教学环节,精讲多练;三、注重传播中国优秀文化,培养具有汉语教学能力和数字化教学资源制作能力并重的实践型人才;四、重视双语教学,培养汉英双语能力突出和中外文化知识兼备的复合型人才。

目前,文学院设有汉语言文学和汉语国际教育两个专业。其中,汉语国际教育专业为省级课程思政试点专业,汉语言文学专业为校级一流专业;中国语言文学学科为校级重点建设学科,中国语言文学研究院为校级研究院;中国古代文学教研室为省级教研室;《现代汉语》课程为省级一流课程,《中国古代文学》课程为校级思政试点课程。学院不仅注重课堂教学质量的提升,还积极引导学生参与科研项目和学术活动,培养学生的学术兴趣和研究能力。此次两位教授获奖,正是学院长期坚持教学与科研并重发展理念的生动体现。

党的二十届三中全会强调,必须深入实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略,统筹推进教育科技人才体制机制一体改革。高水平的科研工作是提升学校学术声誉和影响力的重要途径,也是推动学校高质量发展的重要因素。近年来,学校高层次科研项目不断突破、高水平科研成果不断涌现、高层次科研平台建设不断完善、科研制度建设和科研管理不断健全,高质量发展势头愈加强劲。2022年10月,美国斯坦福大学发布本年度全球前2%顶尖科学家榜单,广州华商学院首席科学家陈新滋院士入选“2022年度科学影响力排行榜”“终身科学影响力排行榜”;2024年,我校教师教育学院扈中平教授获第十届广东省哲学社会科学优秀成果奖二等奖,标志着我校成为目前获广东省哲学社会科学奖仅有的两所民办高校之一;同年6月,全国第三方大学评价研究所发布研究成果,我校跻身全国民办本科院校科研竞争力增值评价第三名,广东省内第一名。科研竞争力排名位于全国民办高校第十四名,省内第二名。各类科研成果充分证明,我校是目前处于最佳科研生态位的民办本科院校。

展望未来,学校把省市区及学校高质量发展大会精神作为行动指南,坚守教育初心,勇担时代使命,在教育模式上改革创新,在提升科研实力、加强教师队伍建设、优化专业布局等方面发力,持续优化产业服务,不断深化“教育-科技-产业”创新共同体建设,精心规划“未来产业创新中心”,全方位提升学校的综合实力,不断提高人才培养质量,持续擦亮“湾区民办应用型高校”金字招牌,为粤港澳大湾区世界级城市群建设、现代产业体系构建提供坚实的人才保障与智力支持,在新时代的广东教育高质量发展的征程中谱写更加辉煌的篇章,为实现中华民族伟大复兴的中国梦贡献华商智慧与力量。

(图文/文学院、党委宣传部 责任编辑/刘育静)

上一条:喜报|我校获7项广东省哲学社会科学规划2025年度常规项目、三类研究专项拟立项名单公示,位列民办高校第二!

下一条:喜报|粤港澳大湾区研究院成果获决策咨询专报和南方日报刊用